Isonomie et Code pénal : l’exception scandaleuse de la corrida et des combats de coqs

Le principe d’isonomie en droit pénal

L’isonomie est l’un des piliers de notre État de droit : il signifie que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que les mêmes actes doivent être sanctionnés de la même façon, partout sur le territoire.

Ce principe est garanti par :

-

l’article 1er de la Constitution de 1958 : « La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens » ;

-

l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

En matière pénale, l’isonomie est particulièrement essentielle : la loi doit dire clairement ce qui constitue une infraction et prévoir des sanctions applicables sans discrimination.

L’article 521-1 du Code pénal : la protection des animaux

Depuis 1994 (entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et renforcé en 2021), l’article 521-1 dispose :

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Ce texte marque une avancée majeure dans la prise en compte de la sensibilité animale. Il traduit l’idée que la cruauté n’est pas tolérable et qu’elle doit être fermement sanctionnée.

Une exception qui viole l’égalité devant la loi

Mais le même article ajoute :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ni aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Cette dérogation est unique dans tout le Code pénal.

-

Partout ailleurs, torturer un animal est un délit condamnable.

-

Mais dans quelques villes et quelques villages, les mêmes sévices deviennent parfaitement “légaux” au nom de la tradition.

C’est une rupture frontale avec l’isonomie : la loi, censée être la même pour tous, devient territoriale et discriminatoire.

Avant 1951 : une interdiction sur tout le territoire

Contrairement à une idée répandue, la corrida n’a pas toujours bénéficié de cette tolérance.

-

1850 – Loi Grammont : première loi de protection animale. Elle interdit les mauvais traitements exercés publiquement envers les animaux domestiques (les taureaux de corridas sont issus d’élevages). Les corridas tombent donc sous le coup de cette loi.

À partir de là, la corrida était juridiquement interdite partout en France, même si les poursuites restaient rares.

La première corrida en France a eu lieu en 1853, organisée en l’honneur de l’impératrice Eugénie de Montijo (épouse de Napoléon III), elle-même d’origine espagnole. -

1951 – La régression : la loi du 24 avril 1951 crée une exception, en autorisant corridas et combats de coqs « lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Pour la première fois, une pratique cruelle sort du champ de l’infraction pénale au nom d’une tradition. -

1994 – Nouveau Code pénal : l’exception est reprise dans l’actuel article 521-1, toujours en vigueur aujourd’hui.

En résumé : avant 1951, la corrida était interdite sur tout le territoire. Depuis 1951, elle n’est interdite que partiellement, avec une tolérance dans une cinquantaine de villes et villages du Sud de la France (53).

Une survivance d’un autre temps

Cette dérogation date de 1951, une époque où la sensibilité à la cause animale était encore balbutiante. Mais depuis :

-

En 2015, le Code civil a reconnu les animaux comme « êtres vivants doués de sensibilité » (art. 515-14).

-

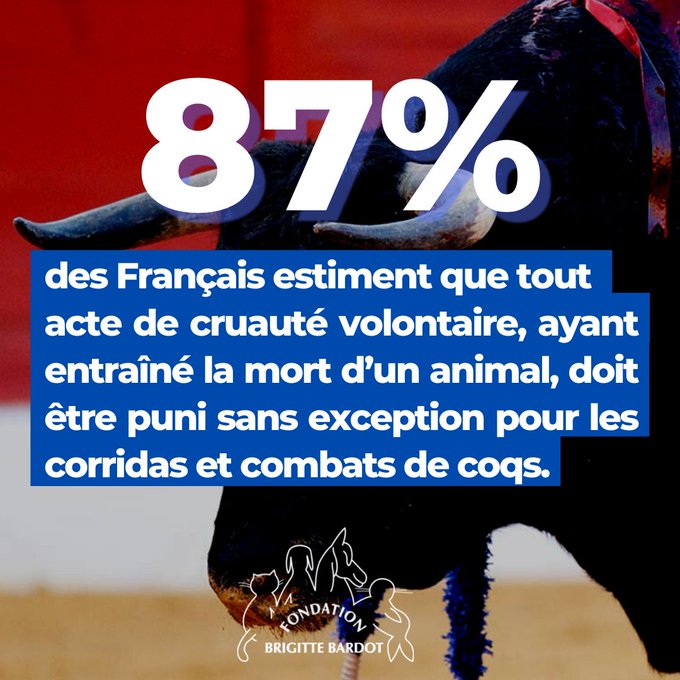

La société française a largement évolué : selon les derniers sondages, 8 à 9 Français sur 10 sont favorables à l’interdiction de la corrida. Le plus favorable étant celui de l’IFOP réalisé pour la Fondation Brigitte Bardot en 2022.

Maintenir aujourd’hui cette exception, née au siècle dernier, revient à figer la loi dans un archaïsme qui contredit l’évolution du droit et de l’éthique.

Pourquoi il faut changer la loi ?

Trois raisons rendent la suppression de cette dérogation urgente :

-

Cohérence juridique : la loi doit être la même pour tous. Le principe d’isonomie est vidé de son sens tant qu’une infraction grave peut être tolérée par simple invocation d’une coutume locale.

-

Cohérence éthique : notre société a évolué. La cruauté envers les animaux n’est plus perçue comme un spectacle acceptable, mais comme une violence choquante.

-

Cohérence sociale : les traditions n’ont pas valeur d’argument absolu. Beaucoup ont disparu (duels, châtiments corporels, bruler des chats à la St Jean…) parce qu’elles étaient contraires aux droits fondamentaux.

Conclusion

La corrida et les combats de coqs sont les seules infractions pénales en France à bénéficier d’une dérogation culturelle, héritée d’une loi de 1951. (74 ans…)

Alors que le Code pénal prévoit 5 ans de prison et 75 000 € d’amende pour de tels sévices, ces pratiques sont encore tolérées dans certaines villes et certains villages (53 pour les corridas, une vingtaine pour les combats de coqs)

En réalité, avant 1951, la corrida était interdite partout en France par la loi Grammont. La « tradition » a donc servi de prétexte à une régression législative.

En 2025, il est temps de mettre fin à cette anomalie et d’affirmer clairement que la cruauté envers les animaux est un délit, partout et sans exception.

#FranciaSinToreo #StopCorrida