“Course de taureaux” : une traduction juridique de “corrida de toros” uniquement

Dans les débats autour de la corrida, on cite souvent l’article 521-1 du Code pénal (anciennement 334 du Code pénal en 1951), qui prévoit une dérogation « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Beaucoup y voient une reconnaissance de certaines “courses” régionales, comme la course camarguaise ou landaise. En réalité, le législateur de 1951 ne parlait pas de bouvine (traditions françaises autour du taureau), mais bien évidement des corridas espagnoles avec mise à mort.

⚖️ Une francisation administrative

Le terme “course de taureaux” n’est pas une invention locale : c’est la traduction littérale et juridique du mot espagnol “corrida de toros”.

Le Code pénal français, fidèle à la règle linguistique selon laquelle la loi doit être rédigée en français, a simplement francisé l’expression étrangère.

Ainsi, “boxing match” devient “combat de boxe”, “hooligan” devient “fauteur de troubles” ou “supporters violent” et corrida de toros devient “course de taureaux”.

Le Code pénal n’utilise jamais de mots étrangers, par principe. En 1951, il était donc impensable d’inscrire un terme espagnol comme corrida dans la loi. Le mot “course” a servi de traduction littérale à “corrida”, même s’il prête aujourd’hui à confusion même devant les tribunaux.

Une confusion entretenue

Cette traduction a permis d’entretenir une ambiguïté utile aux aficionados de corrida : à Paris, on pouvait croire que la loi visait aussi les courses camarguaises ou landaises, spectacles sans mise à mort, alors qu’en réalité, elle n’autorisait que les corridas sanglantes dans les villes du Sud où cette pratique existait déjà.

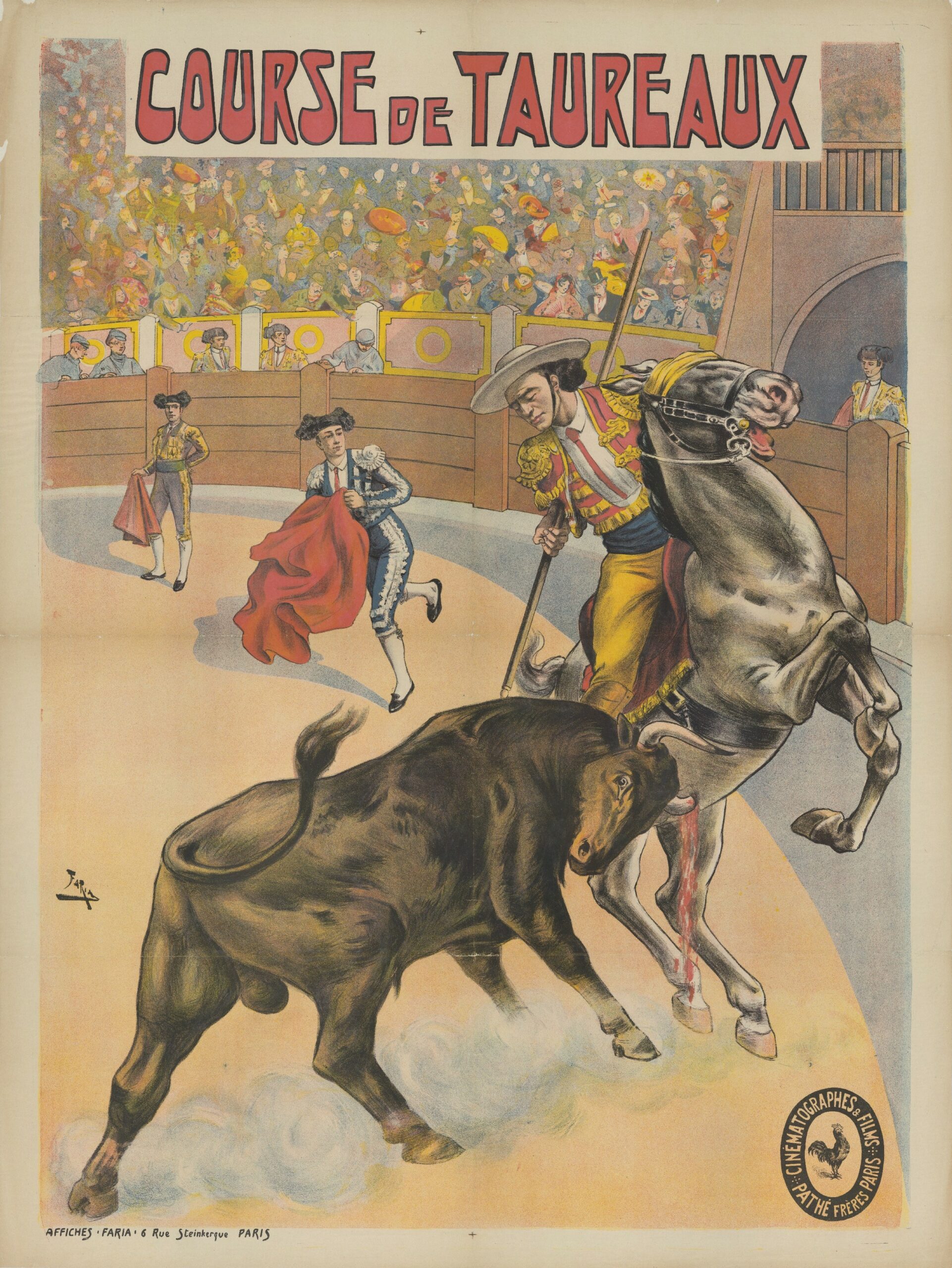

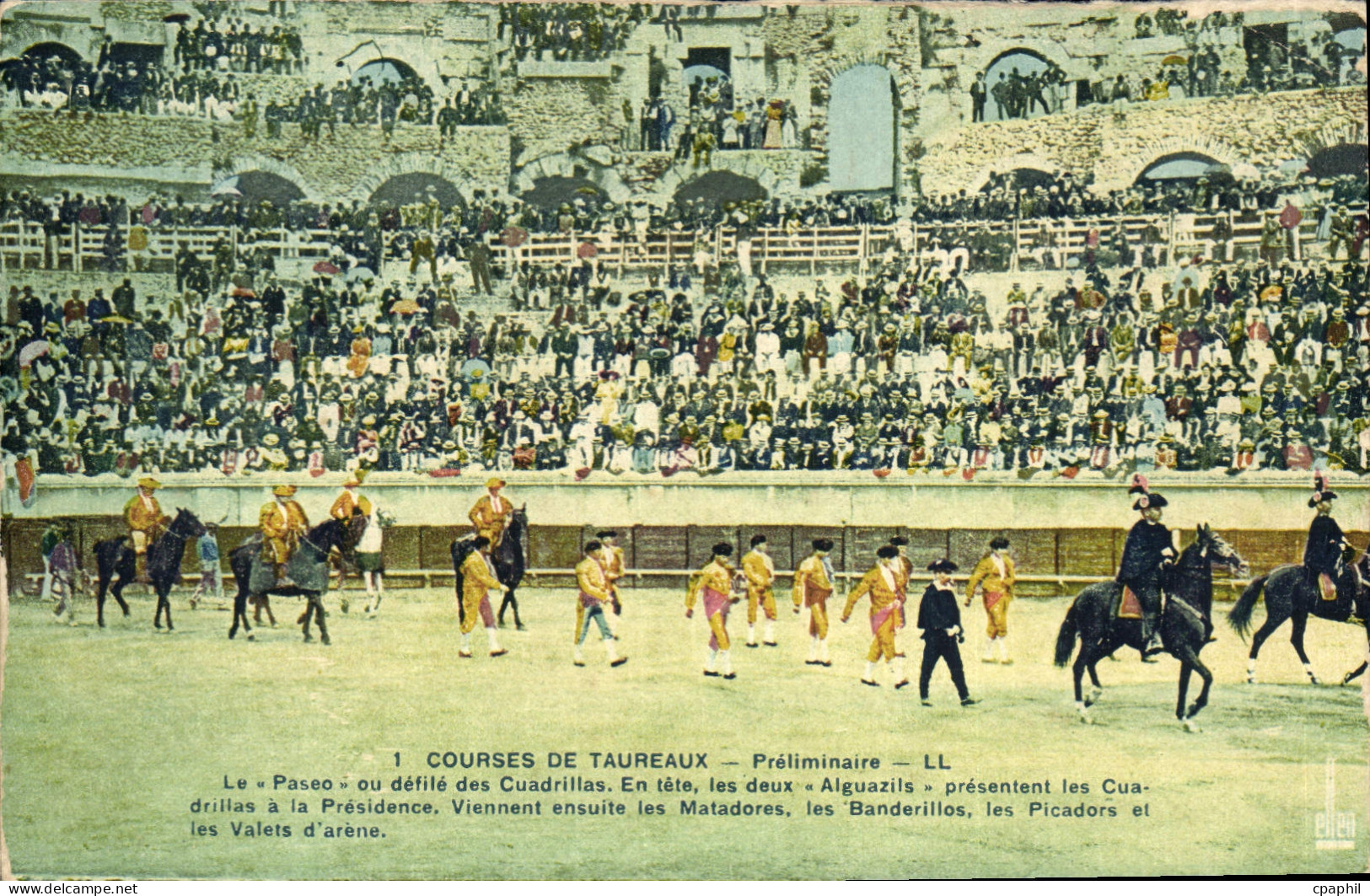

L’usage populaire et médiatique de l’époque est sans équivoque.

Sur le site de collection Delcampe, qui recense au jour de la rédaction de cet article 4272 documents anciens comme des cartes postales ou des affiches avec les seuls termes “course de taureaux”, quasi tous montrent des illustrations de corridas de toros.

Aucune “course camarguaise” ou “landaise” n’est désignée ainsi.

Autrement dit, dans le langage courant ancien comme dans l’iconographie, “course de taureaux” signifiait déjà “corrida”.

️ Le cas révélateur de Pérols

Cette confusion est d’actualité.

Récemment, la mairie de Pérols (Hérault), souhaitant réintroduire des corridas, a défendu uniquement devant les tribunaux l’idée qu’une “tradition locale de courses de taureaux” existait dans la commune — ce qui lui donnerait, elle espérait, le droit d’organiser à nouveau des corridas.

L’argument paraît cohérent sur le papier… mais il repose sur un amalgame sémantique :

Oui, Pérols possède une tradition taurine bien réelle, autour de la bouvine, des abrivados et des courses camarguaises,

mais les corridas de toros (courses de taureaux) avec mise à mort ont cessé depuis plus de vingt ans.

Ce n’est pas que sur cet argument que le CRAC Europe à gagné mais surtout sur la désignation de la “localité”, elle aussi floue jusqu’à maintenant. La nouvelle jurisprudence Pérols clarifie la situation géographique de la tradition de “course de taureaux”.

Cet amalgame des pro corrida, nous a conduit au CRAC Europe à nous interroger sur le sens exact du mot “course de taureaux” dans la loi.

Et à constater que la confusion profite toujours aux promoteurs de la corrida, qui instrumentalisent un vocabulaire volontairement flou pour faire passer une pratique étrangère pour une tradition locale.

Les autres tauromachies ne sont pas concernées

Les courses camarguaises, courses landaises ou autres jeux taurins régionaux n’ont jamais eu besoin à ce jour de dérogation pénale :

Même si certaines pratiques sont contestables car elles engendrent inutilement, et par tradition, de la souffrance aux animaux (marquage au fer rouge, escoussures, bistournage, lâchers de taureaux sur le bitume…), elles ne comportent pas de torture volontaire ni de mise à mort de taureaux. Nous invitons les gens de la bouvine à faire évoluer certaines de leurs pratiques.

Leur existence n’a donc jamais été encore menacée juridiquement.

L’article de 1951 ne les concerne donc pas.

Il ne visait qu’à rendre légal le supplice public des taureaux dans certaines villes sous couvert de “tradition locale”.

Pour conclure, la “course de taureaux” n’est pas une tradition française : c’est la traduction administrative de mots espagnols, introduite en 1951 pour dépénaliser la “corrida de toros”.

Les archives visuelles, linguistiques et les débats locaux comme celui de Pérols le prouvent :

quand on parlait — et qu’on parle encore — de “courses de taureaux”, il s’agit bien de corridas de toros, et non des traditions françaises appelés distinctement dans le Sud Est par exemple : course libre, course à la cocarde ou course camarguaise.